(Paolo Ruiz)

(Nota dell’autore- Quella che segue non è una raccolta di date per un documento storico, anche se ho dovuto menzionarne alcune per situare nel tempo lo svolgimento del lavoro di Padre Antonio Cianci. Non è neanche una valutazione artistica delle opere, sebbene mi sia permesso di descrivere le mie impressioni davanti alla magnifica rappresentazione dei personaggi della storia sacra; voglio soltanto rendere omaggio al grande maestro francescano che trova una sola menzione nell’internet ed è stato celebrato in un articolo di S. Bonanno e di Vincenzo Ficara ne “La voce di Canicattini”. Vorrei descrivere la personalità che è emersa da alcune interviste a persone che lo hanno conosciuto durante la sua permanenza in Canada, e soprattutto far conoscere il sacro fuoco della creazione che lo spingeva a dei sacrifici enormi pur di trasferire sulla tela e l’intonaco i volti della gente che incontrava, i volti dell’anima, una frenesia che ha dovuto pagare con un’enorme sofferenza negli ultimi anni della sua vita)Era l’anno 1907, forse un giorno d’inverno, e Antonio, che discendeva da una famiglia agiata di Canicattini, aveva deciso di svelare il suo desiderio ai genitori. Da qualche tempo pensava assiduamente di diventare prete e servire la chiesa magari con il suo talento artistico. Aveva appena quattordici anni e si era già distinto per la facilità di disegnare i vari personaggi che popolavano la sua immaginazione e i volti della gente che conosceva. Come tutti i genitori che desiderano dare al loro unico erede un futuro a loro immagine, per la continuità del nome, i Cianci restarono stupefatti alle parole del figlio. Taciturno e timido, aveva però la caratteristica di perseverare nelle sue idee e nessuno avrebbe potuto distoglierlo dalla decisione, una qualità che più tardi lo avrebbe fatto diventare un artista di fama internazionale. Ci volle un anno prima di convincerli che la sua non era una fuga dal mondo della competizione ma piuttosto un vero e proprio desiderio di servire la chiesa. Entrò a far parte dell’Ordine dei francescani l’anno successivo e prese i voti nel 1908.

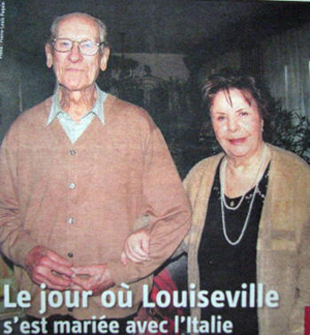

Composi il numero che avevo trovato con l’internet. Di Caron ce ne sono 11 a Louiseville ma solo uno con l’iniziale M. Avevo letto che Olga Storaci era sposata ad un certo Marcel Caron e tentai la sorte.

Mi rispose proprio Marcel e quando gli spiegai il motivo della mia telefonata, lo sentii urlare “Olga pigghia il telefono, c’è un tuo compatriota che vuole parlarti”. Aveva usato un buon italiano e la parola in dialetto siciliano mi sbalordì. Olga, che poi mi chiese di chiamarla “zia Olga”, fu subito interessata al mio progetto e accettò con grande entusiasmo di concedermi un’intervista.

Louiseville è una piccola municipalità di 7,500 abitanti, cento Km ad est di Montreal. La sua fondazione risale al 1665 quando i primi coloni francesi s’installarono nella zona, e tutta la sua storia si svolge attorno alla chiesa che ha condizionato la vita dei suoi parrocchiani fino a qualche decennio fa. La chiesa fu inaugurata nel 1805. Impressionante è la devozione degli abitanti che ne pagarono interamente la costruzione, e che nel 1873 donarono $ 3,500 per ricostruirla, dopo che un incendio la distrusse. In quell’anno raccolsero anche $ 800 per la cattedrale della vicina Trois-Rivières, $ 228 per il santuario di Ste-Anne-de-Beaupré, $ 60 per un’opera caritatevole e $ 150 per l’Opera Ste-Enfance. C’è da dire però che i Louisevillois erano contrari alla scelta di un italiano per il restauro della chiesa e per i suoi affreschi. La presentazione del progetto, il costo dell’opera e la fama di padre Cianci trovarono il favore del parroco e i lavori furono affidati all’impresa di Sebastiano Aiello, un altro canicattinese che si è fatto onore in Canada.La storia di Olga

La famiglia Storaci è originaria di Palazzolo ma Olga è nata a Siracusa e poi ha seguito la madre e le sorelle a Palermo, dove perse il padre quando non aveva ancora due anni. Lo spirito ribelle e il desiderio di vivere una vita libera dalle restrizioni familiari, tipiche della Sicilia del dopoguerra, si manifestano nello sguardo penetrante con cui mi guarda. Le faccio alcune domande affascinato dalla sua lucidità e dal coraggio che ancora oggi, all’età di 86 anni, dimostra.

-Mio zio era molto timido, mi dice, dovevo parlare io con il parroco e difendere le sue scelte.

Marcel la guarda con occhi attenti, ancora incantato dai tratti del viso che ricordano una bellezza statuaria. Il suo ritratto, dipinto da Padre Cianci nel 1956, ora in possesso della sorella a Siracusa, la mostra sdraiata sul divano in una posizione che ricorda vagamente i nudi del Tiziano e la Maja vestita di Goia.

- Alle due abbiamo un appuntamento con l’abate Guillemette, le ricordo.

Si alza a fatica, mentre Marcello, da quel momento il suo nome viene sempre pronunciato all’italiana, si alza premuroso e le porge il bastone.

- Le mie ginocchia non sono più quelle di una volta, sospira. Tutta colpa del tennis.

Non oso chiederle cosa le sia successo e le porgo il braccio che lei prende con piacere. Mentre ci avviamo verso la chiesa, “zia Olga” mi parla dell’avventura Canadese.

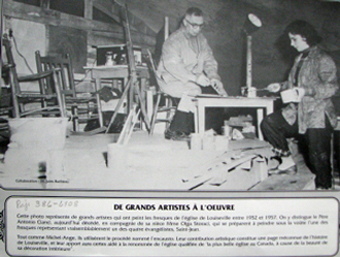

“Nel 1952 padre Antonio era arrivato in Canada e il 1° agosto dello stesso anno aveva cominciato lo studio delle scene sacre. Ci fu un periodo di temperata ostilità tra lui e chi lo aveva fatto venire dall’Italia, benché il francescano fosse timido e di poche parole. Sebastiano Aiello insisteva sull’uso di marmi pregiati e sgargianti, il Cianci rifiutava le grandi superfici ornate con colori che avrebbero diminuito la drammaticità delle sue immagini. Trovarono infine il giusto equilibrio e il restauratore riuscì a soddisfare le domande di padre Cianci e le esigenze del parroco che dirigeva il progetto. Utilizzò infatti con parsimonia e gusto diversi marmi: l’Aurora e il Botticino di Brescia, il “Verde Issorie” della Valle d’Aosta, il “Travertino” di Tivoli, il “Broccatello” di Siena, il “Filetto rosso” di Bari, il “Rosso Verona”, il “Bianco statuario” di Carrara, il “Rosso levanto”, il “Portoro nero” di La Spezia, il “Rosso Amiata” di Roccalbenga e l’”Onice” del Marocco. Gli schizzi del francescano furono approvati dal parroco Donat Baril e dopo sei anni di lavoro, il 21 maggio 1957, gli affreschi furono terminati a grande soddisfazione dei Louisevillois, che avevano prima mostrato una certa diffidenza e reticenza per l’utilizzo di un artista straniero, ma che da allora sono fieri di avere “la più bella chiesa del Canada”.

Il parroco ci apre la chiesa e ci guida verso l’altare, poi accende tutte le luci per illuminare meglio gli affreschi. Li lascio ai loro discorsi e mentre fotografo i dipinti da ogni angolo e con tutte le tecniche che conosco, mi sento affascinato dai colori, dai visi, dal gioco delle luci sulle pieghe delle vesti. Mi avvicino ad un affresco. In un angolo noto la firma di padre Antonio e di Olga Storaci. Penso che il maestro, nella sua umiltà di francescano, abbia voluto rendere omaggio alla nipote che ha collaborato alla realizzazione di tanta opera. Osservo il gruppetto che chiacchiera, Olga mi lancia un’occhiata, compiaciuta che io abbia scoperto il suo nome. Mi sento imbarazzato di aver pensato ad un atto di umiltà da parte del maestro, capisco dallo sguardo che anche lei ha partecipato alla scelta dei colori, ha contribuito allo sviluppo delle scene che risentono del suo entusiasmo giovanile e della sua natura ribelle, che l’opera la rende orgogliosa.

- Mi sono dovuta adattare allo stile di mio zio, mi svela dopo la visita alla chiesa, ma anch’io ho fatto delle osservazioni che lui ha accolto sempre con compiacimento.

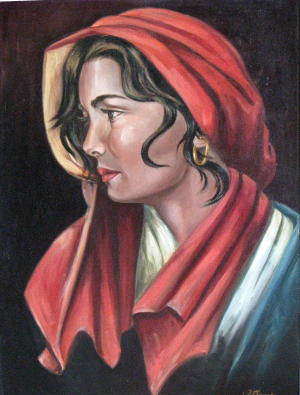

Mi mostra il ritratto di una donna.

– Lo tengo con la faccia al muro, mi dice, perché è troppo “mio zio”(foto sotto).

Io noto invece le tracce di una natura molto diversa, la contraddizione della donna siciliana, lo sguardo rassegnato e quasi triste si contrappone alla forza di carattere espressa dalla piega dei capelli e il rigore dei tratti del viso. Solo nelle pieghe del fazzoletto e nei colori si vede l’influenza del padre Cianci.

- Abbiamo lavorato ad encausto. Io scioglievo la cera in una pentola su un fornello, aggiungevo l’acqua ragia e mescolavo le polveri colorate. Applicavamo il miscuglio liquido e caldo sull’intonaco. Penetrava e asciugava velocemente. Il risultato era sorprendente e gli affreschi sono rimasti con i colori vividi che hai notato nella chiesa.

Abbiamo dovuto fare sette passaggi per ogni scena: prima lo schizzo, poi la maquette colorata, l’ingrandimento, il trasferimento sulla parete o sulla volta, le correzioni di prospettiva, l’aggiustamento dei colori. Il lavoro era estenuante e padre Cianci sembrava posseduto dal fuoco sacro della creazione. A volte continuava anche a notte inoltrata.

- La chiesa è molto grande, chiedo, però i vapori del solvente e le terre colorate, che fino a qualche tempo fa erano a base di piombo e di cromati, vi hanno dato certamente molti problemi.

- Altro che! Mi sono ammalata ed ho dovuto abbandonare il lavoro dopo un anno. Sono tornata in Sicilia. Mia madre e le mie sorelle mi accolsero con sospetto pensando ad un’altra delle mie scappate.

- Perché un’altra? le chiedo incuriosito.

Mi guarda di traverso, come se stesse per svelarmi un segreto, mi strizza l’occhio con lo sguardo da complice, poi guarda Marcello che sorride sornione.

- Nel ‘52 mi volevano costringere a sposare un ricco possidente di Bivona in provincia di Agrigento. Io insegnavo allora alla scuola d’arte e come tutte le signorine di quel tempo, avevo accettato, mio malgrado, di sposarmi senza conoscere il pretendente. Il pensiero di finire in una prigione, magari dorata, non mi andava a genio e cominciai di nascosto le pratiche per espatriare. Scrissi a mio zio che era già in Canada e lui mi rispose subito scrivendomi che aveva bisogno di un assistente. Sapeva che ero brava nel disegno e nella pittura in generale. Immagina il putiferio che successe quando annunciai che stavo partendo: mancavano solo due settimane al matrimonio!

Quando tornai in Sicilia, immancabilmente arrivò un’altra proposta di matrimonio. Finsi di accettare; questa volta conoscevo il pretendente. Devo ammettere che era molto simpatico, ma aveva venti anni più di me, e poi avevo già adocchiato Marcello, che aveva comprato il posto in chiesa vicino a quello che mi era stato assegnato per la messa della domenica.

- Si comprava il posto per la messa? Chiesi un po’ sorpreso.

- Era un modo di tassare i parrocchiani per il restauro e le spese della chiesa. Ma torniamo al mio racconto. Fu davvero una fuga. Restai solo due settimane e guarita come per miracolo dalla tosse e il mal di testa che mi avevano obbligato ad abbandonare lo zio, ritornai a Louiseville. Forse il mal di testa era causato dal pensiero del mio spasimante che non osava dichiararsi a parole ma che mi faceva la corte con i suoi sguardi eloquenti.

Poi rivolto a Marcello: - Che aspettavi “a ronna Mara”?

Marcello sorride ma non commenta, forse non capisce il richiamo tipico canicattinese.

- Un ventilatore ben piazzato e la posizione del fornello vicino alla porta mi permisero di continuare a lavorare con lo zio, a grande sollievo di Sebastiano Aiello, finì Olga.

Sebastiano Aiello, un illustre Canicattinese

Avevo sentito parlare di Sebastiano Aiello; avevo anche visto la grande insegna sulla via Sherbrooke, a Montreal. Decisi di intervistare il figlio per arricchire la conoscenza di padre Cianci e scoprire forse qualche quadro nascosto, magari in un salotto privato; il francescano non smetteva mai di dipingere ed era affascinato dalle varie espressioni delle persone che incontrava. Pare che abbia dipinto più di tremila ritratti.

L’emigrazione degli italiani all’inizio del secolo scorso fu considerevole. Tra di loro ci fu Sebastiano Aiello che arrivò in Canada nel 1927 dopo aver lasciato molte sculture nelle facciate delle case di Canicattini. Scultore di grande talento e uomo d’affari straordinario, riuscì a creare un’impresa che gode ancora di un successo notevole nel campo delle decorazioni di chiese, edifici e monumenti funerari. Il nostro concittadino ha abbellito le più belle chiese di Montreal, alcuni edifici del parlamento di Ottawa, di Toronto, di Moncton e altre chiese e palazzi negli Stati Uniti. Si stabilì definitivamente a Montreal nel 1939. In quel periodo gli italiani erano considerati dei “ladri di lavoro” perché accettavano qualsiasi occupazione anche a basso compenso. Dopo la guerra scelse di abbandonare la scultura, che non rendeva tanto, e si dedicò alla vendita di monumenti. Il figlio Paul mi parla delle difficoltà incontrate per ottenere qualche contratto a causa del suo marcato accento italiano!

- Mi ricordo che quando ero un ragazzino, spesso mi portava con lui, racconta. Un giorno bussammo alla porta di una chiesa a Trois-Rivières per offrire i servizi di restauro. Il parroco ascoltò per qualche minuto poi ci sbatté il portone della chiesa in faccia senza dire niente.

Allo scoppio della seconda guerra mondiale, molti italiani iscritti alla casa d’Italia e sospettati di essere fascisti furono imprigionati senza ragione e inviati nel campo di concentramento di Petawawa.

- Anche mio padre, continua Paul Aiello, fu tra i sospettati sovversivi e i gendarmi si presentarono per arrestarlo mentre era a Moncton, nel Nuovo Brunswick, dove stava lavorando alla decorazione di una chiesa. Fu solo l’intervento del vescovo a salvarlo dalla prigionia che avrebbe cambiato radicalmente il corso della nostra vita.

Era molto ricercato perché importava dall’Italia marmi pregiati, che subito dopo la guerra si vendevano a basso prezzo. Nel 1952, il 23 aprile, ottenne il progetto di restauro della chiesa Sant’Antonio di Padova, a Louiseville, e fu questa l’occasione che portò padre Antonio Cianci in Canada. Sebastiano conosceva già il francescano che aveva decorato una chiesa a Palermo e una a Messina.

Gli chiedo di parlarmi di Padre Cianci.

- Ero ancora un ragazzino, mi dice. Ricordo che gli piaceva molto riprodurre i volti della gente di rilievo a Louiseville, e molti dei santi, degli angeli, dei pastori sono personaggi dell’epoca. In un affresco ci sono anch’io.

Me lo indica con il dito nella foto in bianco e nero fatta da Padre Cianci alla fine del lavoro sulla cupola. È il ragazzo che tiene il calice.

Il miracolo

Tra le varie ricerche che mi ero prefisso, la più ardua e ahimè, senza esito fu quella di trovare il quadro della “Madonna del Carmine”, che nel libro di P. Filippo Rotolo su padre Antonio Cianci, è in bianco e nero e ubicata nella chiesa omonima. Durante le varie vicissitudini della chiesa, che dal centro di Montreal era stata trasferita alla municipalità di St- Leonard, il quadro era sparito.

“ L’aveva dipinto nel 1956” mi spiegò Olga. “L’anno successivo il quadro fu portato in processione per le strade di Montreal e sembra che ci sia stato un miracolo che venne attribuito proprio all’immagine. Avresti dovuto vedere la reazione di zio Antonio! Non l’avevo visto mai così arrabbiato; gridava che il quadro l’aveva dipinto lui, ma che il miracolo l’aveva fatto Dio.”

Il simbolismo della “Annunciazione” (figura 3)

Dal Vangelo di Luca: Al sesto mese Dio mandò l’angelo Gabriele in una città della Galilea chiamata Nazareth a una vergine sposa di un uomo di nome Giuseppe. Il nome della vergine era Maria. Entrò da lei e le disse: - Salve, piena di grazia, il Signore è con te… Ecco tu concepirai e darai alla luce un figlio. Lo chiamerai Gesù-

Quell’avvenimento straordinario è il momento più sublime della religione cristiana: Maria diventa la madre di tutti gli esseri umani, trasformandosi da umile donna in essere soprannaturale. Nell’affresco di padre Cianci (tavola A) l’impronta francescana di umiltà e accettazione della volontà suprema è messa in risalto nell’espressione di Maria. Non c’è sorpresa, né paura, né rigetto, come si è potuto notare altrove, nell’interpretazione dei vari artisti che hanno dipinto lo stesso soggetto. L’angelo sta sulla sinistra e le porge il giglio mentre con la destra indica il cielo. La stanza, aperta su un paesaggio irrorato da una luce crepuscolare, è illuminata da una sorgente divina che rischiara una colomba circondata da uno schiera di angioletti, e poi sfiora Maria. È divisa in due dal vaso da cui si erge un altro giglio. Notiamo che questo fiore non è soltanto il simbolo della purezza, ma nel primo Medio Evo divenne anche la rappresentazione simbolica del Cristo; proprio dal vaso, contenitore del seme, sorge alto il fiore. Ricordiamo anche che il giglio è stato associato a numerosi Santi martiri, tra i quali Sant’Antonio da Padova, ( la chiesa di Louiseville è dedicata a questo santo), rappresentato con il fiore in mano per indicare la sua purezza, nel corpo e nell’anima (tavola B).

Maria è su una pedana (più alta tra tutte le donne) e sta leggendo il libro delle sacre Scritture; la testa è leggermente inclinata in un atto di umiltà e il volto è sereno. La colonna che vediamo in fondo è simbolo di forza e costanza.

Tutto è espresso in questa composizione: la scelta di Dio, l’accettazione della sua volontà, la futura concezione. La visione da statica (Gabriele prostrato in una riverente genuflessione, Maria con la mano tesa ad accettare il dono), diventa trascendentale (la colomba simboleggia lo spirito santo, la luce la presenza di Dio, il giglio il futuro Salvatore del mondo).

La natività (figura 4)

Nel Vangelo di Luca leggiamo “La nascita di Gesù :… e diede alla luce il suo figlio primogenito; lo avvolse in fasce e lo adagiò in una mangiatoia, perché all’albergo per loro non c’era posto. Vi erano in quella medesima regione dei pastori… or un angelo del signore apparve loro…” vv 2,7-9

E nella profezia di Isaia 1-3 “Il bue conosce il suo proprietario e l’asino la greppia del suo padrone.”

La scena che padre Cianci ci mostra è piuttosto singolare e vale la pena soffermarsi sulle figure e il simbolismo che ne scaturisce. (Tavola C)

Mancano la mangiatoia, il bue, l’asinello e i re magi, che spesso erano raffigurati nello sfondo. Vi notiamo una pecora, delle rovine, in alto a sinistra una fortezza, che potrebbe essere Gerusalemme, e in basso un muro di pietra (muro a secco) tipico della Sicilia. Anche i volti e gli indumenti di alcuni pastori sono indubbiamente siciliani, c’è anche un tamburello. L’angelo, gli altri pastori e San Giuseppe hanno le sembianze di alcuni abitanti di Louiseville. La scena acquista una dimensione che va aldilà della grotta che racchiude l’intimità dell’avvenimento e diventa universale. Notiamo il cielo azzurro, le rovine di un tempio o di un palazzo. Questa non è un’invenzione del nostro pittore, già Jacopo da Varazze (1228-1288) nella Legenda Aurea scriveva che era una credenza pagana che il tempio della Pace, a Roma, sarebbe crollato solo quando una vergine avesse partorito, un’iperbole per dire “mai”. E invece i pittori l’hanno utilizzata per significare come Dio può stravolgere le leggi della natura.

Anche se il gruppo è raffigurato in un ambiente esterno, soleggiato e allegro, non possiamo astenerci dall’osservare che la scena è intima e piena di tenerezza, il movimento di ciascuno dei personaggi contribuisce alla trascendenza della mera immagine bucolica e ci invita ad una riflessione e meditazione. La figura principale è Gesù Bambino e il lenzuolo bianco dà risalto alla purezza del nascituro che tutti guardano con meraviglia. Più ci avviciniamo al significato dell’opera e più ci sentiamo affascinati dalla spiritualità che l’artista ha espresso attraverso forme e colori.

Il ritratto di George-Léon Pelletier

Volevo fotografare anche il ritratto di George-Léon Pelletier, vescovo di Trois Rivières, che Padre Cianci aveva dipinto nel 1956. Olga me lo aveva descritto come uno dei migliori dipinti dello zio e aveva svegliato la mia curiosità. All’arcivescovato mi rispose un signore che sembrava aspettasse con impazienza qualcuno per condividere le sue impressioni sul quadro. Aveva cercato invano sull’internet notizie del fantomatico Padre Antonio Cianci ma era riuscito a trovare solo qualche accenno ai dipinti di Louiseville.

- E porti anche la signora Olga Storaci se viene a Trois-Rivières, mi raccomandò.

Decisi di continuare l’esplorazione dell’opera del maestro Canicattinese e, fissato l’appuntamento con il segretario, mi recai con Olga e Marcello alla cattedrale di Trois-Rivières. La stanza con enormi quadri che celebrano vari cardinali e vescovi di quella città era sobria e tappezzata con tende di velluto pesanti e di color granato. La luce del pomeriggio inoltrato filtrava a stento dalle tende delle due finestre. Avevo portato con me dei fari, lampade e prolunghe prevedendo il bisogno d’illuminazione supplementare.

Invece di mettermi subito al lavoro, deposi il mio bagaglio sul tappeto scuro e osservai le immagini imponenti di quei porporati che avevano contribuito alla storia del Quebec. Fui invaso da un’emozione strana, non mi era mai capitato di abbandonarmi totalmente al sentimento che un ritratto, per quanto bello, aveva suscitato. I quadri, imprigionati nelle grandi cornici dorate, scolpite in uno stile barocco non troppo elaborato, erano forse due metri di altezza e un metro e mezzo di larghezza. Lo stile dei tre a sinistra denotava la mano di un solo artista: lo sfondo scuro contrastava con la pelle diafana dei vescovi, quello sulla parete destra era totalmente diverso nel suo sfondo viola chiaro e mostrava un carattere gioioso e giovanile di un personaggio che pareva sforzarsi per mostrare la serietà del suo mandato. Li osservavo con la meraviglia di chi scopre la forza interiore che uno sguardo, il sorriso appena abbozzato, la postura delle figure e soprattutto la posizione delle mani incutono a chi si trova davanti ai grandi del passato. Non riuscivo a superare quell’emozione e cercavo di interpretare il carattere che il pittore era riuscito a far scaturire dagli occhi; avevo dimenticato che ero là par il ritratto di Georges-Léon Pelletier, dipinto da padre Antonio Cianci. Stordito da quelle immagini che vivevano di una vita propria davanti ai miei occhi, non mi ero accorto che il segretario mi stava parlando.

-… e le mani sono piuttosto sproporzionate, non crede?

Ritornai alla realtà e mi avvicinai al quadro.

- No, dissi semplicemente, la dimensione delle mani non mi disturba affatto. La finestra invece…

Lasciai la frase in sospeso. Quella finestra mostrava un paesaggio che non assomigliava a quello tipico del Quebec ma sapeva tanto d’Italia: una catena di montagne, una distesa d’acqua, un albero con i colori autunnali.

Fissai attentamente ogni dettaglio mentre il segretario mi diceva che il vescovo era un entusiasta amante della natura e nei momenti di riposo si recava in una casa di campagna in riva ad un lago, nella foresta della Mauricie. Oltre al tipico paesaggio italiano vi trovai anche la calma del fiume St.Maurice, che scende maestosamente e si divide in tre rami prima di mischiare le sue acque a quelle del gran San Lorenzo. (Da qui il nome della città che sorge proprio allo sbocco dei tre rami). Avevo percorso varie volte la strada che corre lungo quel corso d’acqua che in alcuni punti, dove le sponde sono lontane, diventa un lago. Mi aveva sempre ispirato un sentimento di calma e di serenità.

Il dipinto è piccolo paragonato agli altri in quella stanza, ma la forza che emana è la più straordinaria. Le montagne e l’acqua sembrano liberare lo spirito del personaggio dai suoi abiti talari e dalla severità della stanza in cui è dipinto.

Dopo aver accettato il simbolismo della finestra e la sua natura, segno dell’amore del vescovo per la campagna, mi lasciai conquistare dal magnetismo di quello sguardo così penetrante dietro gli occhiali chiarissimi e dal sorriso ambiguo che ricordava vagamente l’arte del grande Leonardo. Invece di trovarvi la “storia” emotiva del prelato ebbi la netta sensazione che l’emozione suscitata da quel ritratto venisse direttamente dal cuore di padre Antonio Cianci. L’artista era riuscito a trasferire sulla tela la propria anima, ad infondere nei tratti del viso e nella severità dell’abito il sentimento che lo spingeva a seguire la sua missione di francescano, umile e orgoglioso, forte nella fede e sicuro nella sua arte. Si era servito di una foto in bianco e nero e dell’impressione che aveva avuto durante le discussioni che avevano preceduto la prima pennellata.

La precisione dei dettagli denota la grande maestria di un artista all’apice della sua arte: il crocefisso, l’anello, i bottoni, le pieghe della mantellina, ma soprattutto la profondità dello sguardo, il colore del viso, il sorriso…Nel 1957 l’opera fu terminata e consegnata agli abitanti della cittadina che l’accolsero senza fanfara nè riconoscenza per tanto lavoro e dedicazione. Solo adesso comincia a sorgere nella coscienza collettiva l’orgoglio per il grandioso patrimonio lasciato da uno dei più grandi pittori di arte sacra del ‘900. Louiseville è diventata una meta turistica molto importante e noi possiamo essere fieri di annoverare tra i maggiori esponenti canicattinesi un umile francescano di nome Antonio Cianci.

Riportiamo nelle tavole successive: Sant’Antonio da Padova (figura1), Il Sacro Cuore (figura 2), l’Assunta (figura 5) l’Assunta, particolare (figura6), San Giuseppe (figura 7), la Trinità, affresco sulla cupola (figura 8) e la chiesa di Louiseville

Sant’Antonio da Padova (figura 1)

Il sacro Cuore (figura 2)

L’Assunta (figura 5)

L’Assunta, particolare (figura 6)

San Giuseppe, particolare (figura 7)

La Trinità (figura 8)

Chiesa di Sant’Antonio da Padova (Louisville,PQ, Canada)